ドームテントの“維持管理”について

- 草太 八木

- 2025年8月5日

- 読了時間: 7分

グランピング施設において、ドームテントは“非日常体験”の重要な要素です。

しかし、ドームテントを際立たせる演出などのプラス面だけでなく、いかにマイナス面を減らしていくかという気配りも必要になってきます。

つまり、“維持管理”という非常に現実的な課題とも向き合わなければなりません。

見た目のインパクトやSNS映えといった視覚的効果ばかりが注目されがちですが、実際のところ「ドームテントを清潔に、快適に保つための仕組み」も大事です。

今回はこの維持管理という点に焦点を当て、解説していきたいと思います。

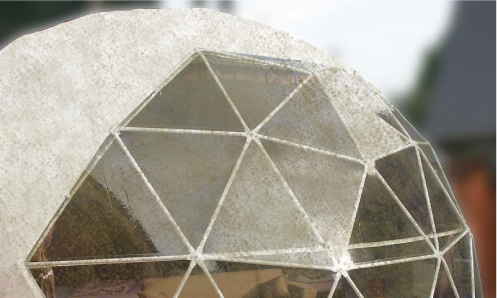

ドームテントの外膜の汚れ

ドームテントの外側に露出する膜材は、自然の影響をダイレクトに受けるため、どうしても時間の経過とともに汚れが蓄積していきます。 雨風にさらされることはもちろん、春先には花粉、夏には虫や黄砂、秋には落ち葉、冬には雪解け水や泥はねといったように、1年を通して多様な汚れと付き合わなければなりません。

施設の立地条件によっては、周囲の木々から樹液が滴り落ちて膜表面に張り付き、それが硬化してしまうようなケースもあります。 都市部では排気ガスや粉塵、海沿いでは潮風などが付着するなど、ロケーションごとに「汚れ方の個性」もあるのが実情です。

こうした外的要因による汚れを放置してしまうと、膜の劣化が進み、見た目の印象が損なわれるだけでなく、素材自体の寿命も縮まる恐れがあります。

膜材は、ただの“見た目”ではなく、内部を守るためのシェルターであり、雨風や紫外線から利用者を守る構造体の一部。だからこそ、定期的なメンテナンスによって、美観と機能性の両方を長期間維持する必要があるのです。

外膜の清掃方法

膜材の清掃方法としてよく挙げられるのが「高圧洗浄機の使用」ですが、これは決して推奨できません。 一見、手早く強力に汚れを落とせるように思えるかもしれませんが、ドームテントの表面には防汚・防水コーティングが施されていることが多く、高圧の水流によってこのコーティングが剥がれてしまったり、素材自体に細かな傷が生じたりするリスクがあります。

一度傷がついてしまうと、そのわずかな凹凸に汚れが入り込み、通常の水拭きや中性洗剤では落ちにくくなってしまうのです。

高圧洗浄はその劣化を加速させる行為となり得るため、施設の長期運用を考えるのであれば避けるべき選択肢と言えるでしょう。 ドームテントの外膜に付着した汚れは、柔らかめのスポンジと中性洗剤を用いて清掃します。 とはいえ、ドーム型の構造は、下部から上部にかけて徐々に奥行きが広がるカーブを描いているため清掃が困難。 美観に優れる理由でもありますが、同時に、メンテナンス性という観点では大きなハードルでもあるのです。

加えて、汚れが溜まりやすいのは、目線の高さより上――特に上部の曲面部分に集中しやすい。 その箇所は脚立を使っても届きづらく、安定した足場の確保が困難。清掃を行う際には、高所作業の知識と装備が求められるため、素人が簡単に手を出すことは危険を伴います。

手の届く範囲だけを清掃した結果、上部だけ汚れが残り、汚れが丸い帽子のようになってしまっている施設様もいらっしゃいます。

膜材の上部は常に太陽光や雨風にさらされるため、劣化の進行も早い部位です。 “てっぺん”の清掃と保守こそが、ドームテントの寿命を左右するカギとなります。

こうした背景から、ドームテントの膜材清掃については専門の清掃業者による定期的な対応を推奨しています。 私たちネクストグランでも、実際に複数の施設様から膜材清掃のご依頼をいただいており、経験豊富なプロフェッショナルによる安全かつ確実な清掃を提供しています。 使用する洗剤やスポンジも、膜材を傷つけない専用のものを使用し、傷の発生を防ぎながらしっかりと汚れを落とします。

余談ですが、弊社はテント膜の清掃以外にも、膜材の張り替えや補修といったアフターサポートにも対応しています。 導入いただいたドームを長く大切に使っていただけるよう、専門のスタッフが一つひとつの施設に合わせた最適なメンテナンスプランをご提案いたします。

ドームテント内の清掃

ドーム内部の床材選びも非常に重要です。 清掃がしやすく、かつ泥汚れや水滴の跡が目立ちにくい素材を採用することで、頻繁な清掃が必要な自然環境下でも美観を保ちやすくなります。 撥水処理や定期的なオイルメンテナンスがしやすい材質を選ぶことが望ましいでしょう。 換気設備の位置や数も、施設の快適性とメンテナンス効率を左右します。 ドーム特有の密閉性の高さは断熱性・保温性に優れる反面、湿気がこもりやすく、カビの原因にもなりがちです。 窓の配置や換気ファン、エアコンの位置を「空気が循環しやすい」構造にしておけば、室内環境を常に良好に保つことができます。

ドームテント内に設置される照明器具、エアコン、Wi-Fiルーターなどの設備機器も、定期的な点検・修理を前提に配置すべきです。たとえば、配線を簡単にたどれるような構造にしておけば、トラブルがあった際の対応スピードが格段に上がります。

また、ベッドやカーテンなどのファブリック類も、着脱が容易で洗濯・交換しやすいものであるとよいでしょう。特にファブリック類は、滞在者の満足度を大きく左右する“肌に触れる要素”であるため、汚れやニオイに敏感な利用者の声に応えるには、常に清潔を保つ体制が欠かせません。

虫などの自然環境への対策

最初の項目でも少し触れましたが、自然の中にあるグランピング施設では、虫の侵入、湿気、花粉、鳥の糞など、さまざまな外的要因が日々の清掃・管理を難しくしています。 これらに対応するためには、あらかじめ「予防的な対策」を講じることが肝要です。

たとえば、虫の侵入を防ぐためには、入り口に網戸の設置したり、換気口のフィルター処理、開閉部分の隙間対策など、細部まで対策する必要があります。 また、外灯や室内照明が虫を誘引しないよう、照明の種類(波長)や配置場所を工夫することで、虫の集まりやすさを抑制できます。

泥や砂ぼこりの侵入を防ぐには、玄関に「靴脱ぎスペース」や「段差」「マット」「砂落としゾーン」を設けることが効果的です。

利用者にとっても「靴を脱ぐ場所」があることで、室内との境界が明確になり、快適に感じられます。

「働きやすさ」もドームテントの“維持管理”に影響

施設スタッフの業務効率や働きやすさも、少なからずドームテントの持続力に関係していると私たちは考えています。

清掃や整備に時間がかかりすぎれば、ミスや清掃漏れが起きたりするためです。

また、清掃作業が非効率になると、チェックインまでの待ち時間が延びるなど、お客様満足度に影響する問題が発生しかねません。

ドームテント内のベッドや家具を可動式にしたり、内装を“移動しやすい構成”にしておくことで、全面清掃やレイアウト変更時の負担をある程度軽減できます。

もちろん、内装のデザインも重要で損なわれてはいけないので、そことの兼ね合いも考慮しなければなりません。

裏方の動線もまた、施設の完成度を決定づける要素の一つです。 清掃用具や備品の収納場所が宿泊ユニットの近くに設けられていれば、スタッフの移動距離が短くなり、作業効率が大きく改善されます。 また、電源や給排水の経路が簡素で一元管理されていれば、突発的なメンテナンス時にも迅速に対応が可能となります。

まとめ

「ドームテントは非日常体験を演出する舞台である」と同時に、「メンテナンス性という現実と共存すべき設備」でもあるのです。

この両輪をしっかり設計段階から備えておくことで、結果的にコストパフォーマンスの良い施設運営が実現し、利用者の満足度や口コミにも反映されることになります。 だからこそ、見た目の華やかさだけでなく、運用のリアルにも目を向けた設計と運営こそが、長く愛されるグランピング施設をつくる鍵となるのです。 私たちネクストグランも、皆さまの挑戦を全力でサポートいたします。 いっしょに、より良いグランピングの未来を築いていきましょう。

コメント